私の住む岩手県には、くるみを使った郷土料理がたくさんあります。

じゃじゃ麺、くるみ餅、お茶餅、がんづき、お祭りの時の屋台では知らない人はいない一休だんご。

春になると山菜と一緒に作る「ほろほろ」も、地域では定番の味です。

くるみは、私たち家族にとっても身近な食材でした。

くるみアレルギー発症のきっかけ

娘もくるみ餅やくるみの団子が好きで、1歳を過ぎたころからお正月やお盆など、何度か食べたことがありました。

ところが2歳の春、ほろほろを作ってスプーンで1さじほど食べさせたところ、

ベーっと出し「口が痛い」と。

そして口の周りに赤いポツポツが出たかと思うとだんだん広がってきました。そして咳をしはじめ、止まらなくなりました。

と同時に泡のようなよだれがあふれてくる…。

最初は、嫌な味だからよだれと一緒に吐き出しているのかと思いました。

でも咳も止まらない、娘もわざとよだれを出している雰囲気でもないので、〝これはただ事じゃない”と思いました。

「もしかしてアレルギー??」

この時はちょうど夕食時で、小児科もすでに閉まっている時間…。

一気に緊張感が走りました。

アナフィラキシー発症時の対応

「救急車を呼ぶべき…?」

頭の中でぐるぐる考えながら、娘の様子を観察。

そして「そうだ!」と、花粉症用に持っていたアレルギーの内服薬を思い出し、とっさに飲ませました。

焦っている自分の横で、娘は会話もできていて、咳をしながらも絵本を読もうとする様子もあり、元気といえば元気。それが何よりの救いでした。

そして、とりあえず夜間の子ども医療相談ダイヤルに電話をかけてみました。

「アレルギー薬も内服しているので、落ち着いてくるようなら様子を見て、明日受診でも大丈夫だと思います」とのこと。

そのうち娘も眠たくなってきたようで、眠りにつきました。

ホッとしたような、でも

「このまま寝てしまって大丈夫かな」

「実は体調が悪くて眠いだけだったら…」

と、色んな不安がよぎり、長く感じた夜でした。

翌日小児科を受診、くるみのアレルギー検査をしてもらったところ、高い数値が出ました。

先生から、昨日の症状は「アナフィラキシーショックでしたよ、危なかったですよ。アレルギー薬を飲ませてもらってよかったですよ!」

そういわれてホッとしましたし、花粉症でアレルギー薬をもらっていてよかったと心から思いました。

一方で、

「今まで何度かくるみを食べていたのに、なぜ今回急に?」

「じゃじゃ麺も、くるみ餅も一緒に食べられないのか…」

私自身、くるみやナッツが好きだったので、ちょっとした寂しさと戸惑いの気持ちもありました。

保育園でのアレルギー対応

保育園には主治医に記載してもらう「保育所におけるアレルギー疾患生活管理表」を提出し、それに伴い、保育園でのアレルギー対応がとられることとなりました。

エピペン

小児科でエピペン処方対象となりましたが、当時はまだ2歳でしたので、3歳になったらエピペン処方となりました。それまではもし何かあったときには、発症時同様、花粉症用に処方しているアレルギー薬を内服する対応となりました。

3歳になりエピペン処方になると、保育園に毎日エピペンを持っていくのですが、これをうっかり忘れてしまうと、みんなと一緒にお散歩に行けず園でお留守番になってしまいます。

公園や道端にもカラスが持ってきたりしてくるみの殻が落ちていたりすることもあるそう。

反応が強い子はくるみの殻を触っただけでアレルギー症状が出てしまうから、との事のようです。

アレルギー除去食

給食はアレルギー(ナッツ類)除去食となりました。

娘の保育園では、食物アレルギーの子はみんなと同じテーブルではなく、1人用の椅子とテーブルに席を分けて食べています。

親からすると、みんなと違う席になって少し寂しい思いをするかな…?と思いきや、

そこはさすが保育園の先生。うまく娘に声掛けしてくれていたようで、

娘は「お兄さんお姉さんみたいな特別なテーブルで食べてるんだよ!」と嬉しそう。

全く心配なさそうで安心しました。

ちなみに、配膳用のコップの色や名札の色も違うようです。

外食での誤食

くるみを気にするようになり思ったことは、想像以上に日常の食にくるみが多くあふれていること。

岩手県に住んでいるからこそ、特にそうなのかもしれません。

だからこそ気を付けていたつもりでいたのですが、

ある日外食先でパスタのジェノベーゼを頼み、シェアして娘にも食べさせてしまいました。

ベーっと口から出し、「痛い」と言われてハッとしました。

そうだ、ジェノベーゼにもくるみが入っているんだった…!!!

娘は口の周りも赤くなり、「お腹痛い…」と泣き出して夫に抱っこ。

当時はまだ3歳になっておらず、エピペン処方前でした。

すぐに持ち歩いていたアレルギー薬(これも花粉症用)を飲ませて、帰宅しました。

娘への申し訳なさと同時に、「気をつけなきゃ!」と改めて思った瞬間でした。

アレルギー専門外来受診へ

くるみがダメというのは分かったものの、その他のナッツ類は特に検査もしていないし、かといって怖さもあり積極的に摂取もさせていませんでした。

ですので、特にお菓子やパン、ケーキ屋さんではアーモンドをはじめナッツが含まれているものも多く、気をつかいました。

その後、娘が年中に進級する前に、園の看護師さんがから「保育所におけるアレルギー疾患生活管理表」の更新について、改めて主治医に記載してもらうようにお話がありました。

その際、「一度アレルギーの専門外来を受診してみてもいいかも?」と声をかけてくださり、私自身ほかのナッツ類も検査してアレルギーの有無をはっきりさせたい思いもあったので、アレルギー外来を受診することになりました。

くるみアレルギー発症から約2年、アレルギー専門外来受診し再度検査。

やはりくるみはそれなりに高い数値でした。

くるみアレルギーがあったけれど、負荷試験しながら解除になったお子さんの話も聞いたりしていたので、いつか一緒にくるみ食べれるようになったらいいな…と思っていたのですが、

残念ながら娘は一度強い症状が出ているのでこれからもくるみは『除去』となりました。

こればっかりは仕方ない><

娘はこれからの人生長くお付き合いしていくことになる『くるみアレルギー』。

4歳の今でも「くるみはアレルギーだから食べれない」ということは理解しているようですが、万が一の誤食、その時の対応、くるみが含まれている食べ物、確認の仕方…これから成長の段階に合わせてしっかり伝えていかなければと思っています。

くるみ以外のアレルギー

くるみは残念ながら今後も除去のままとなりましたが、アレルギー専門外来を受診してよかったことは、その他のナッツや花粉についてもアレルギーの有無を明確にできたこと。

娘は1歳からおそらく花粉かな??という感じで春や秋にアレルギー薬や漢方を飲んでいました。

通っている小児科では、小さいうちに検査しても変わることもあるのでと検査をしていませんでしたが、専門外来受診を機に、最初の血液検査で花粉についても検査してもらい、スギ花粉がはっきりしました(やはり!)。

そして他のナッツについても、1つずつ負荷試験中です(現在進行形)。

いまのところアーモンドは解除となり、おやつやケーキを選ぶ時の幅が広がり、それだけでも世界が広がった気がして私もうれしく、また本人も「アーモンド食べれるようになったの!!」ととてもうれしそう。その姿を見て、また嬉しい。

カシュナッツは負荷試験で軽い腹痛と軟便があったので、1日1gで自宅で摂取を継続することとなりました。

ナッツも色々ありますがひとつひとつアレルギーを調べて、負荷試験をして…1つたべれるようになるだけでも世界が広がりますね。

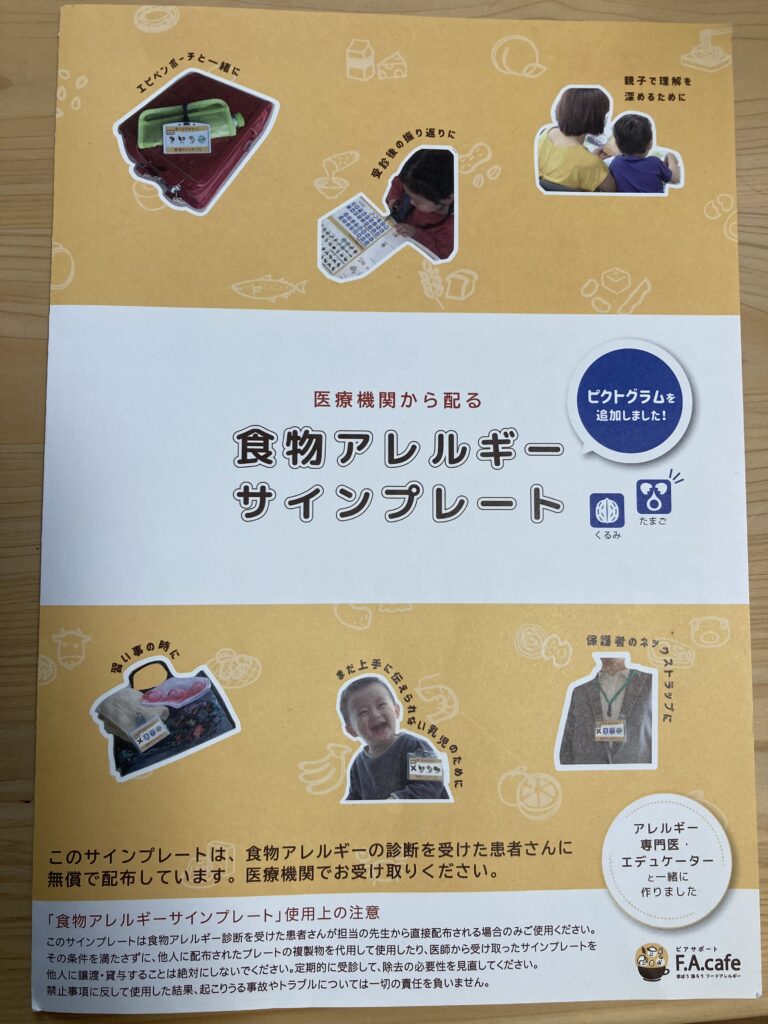

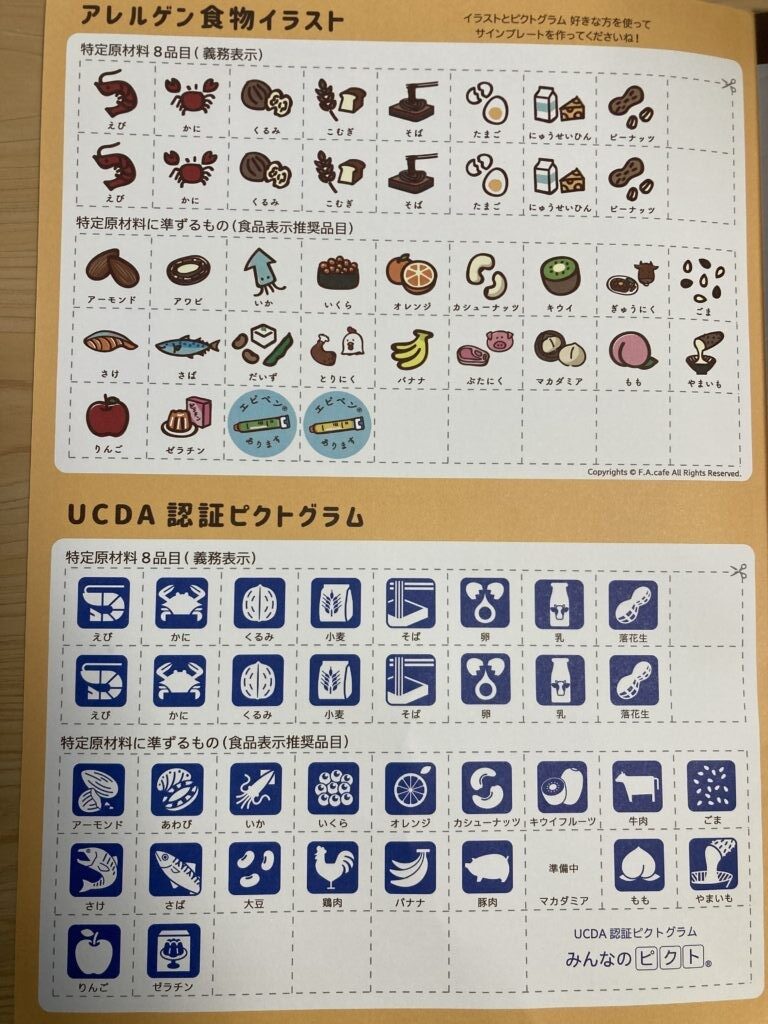

食物アレルギーサインプレート

食物アレルギーが判明し、その後はより娘の保湿ケアを心がけるようになりました。

今思えば娘はもともと乾燥しやすく、夏はあせもが出やすい肌の弱さがありました。

今は市販ではなく、常に病院で処方された軟膏を塗り、だいぶ肌感が変わってきた気がします。

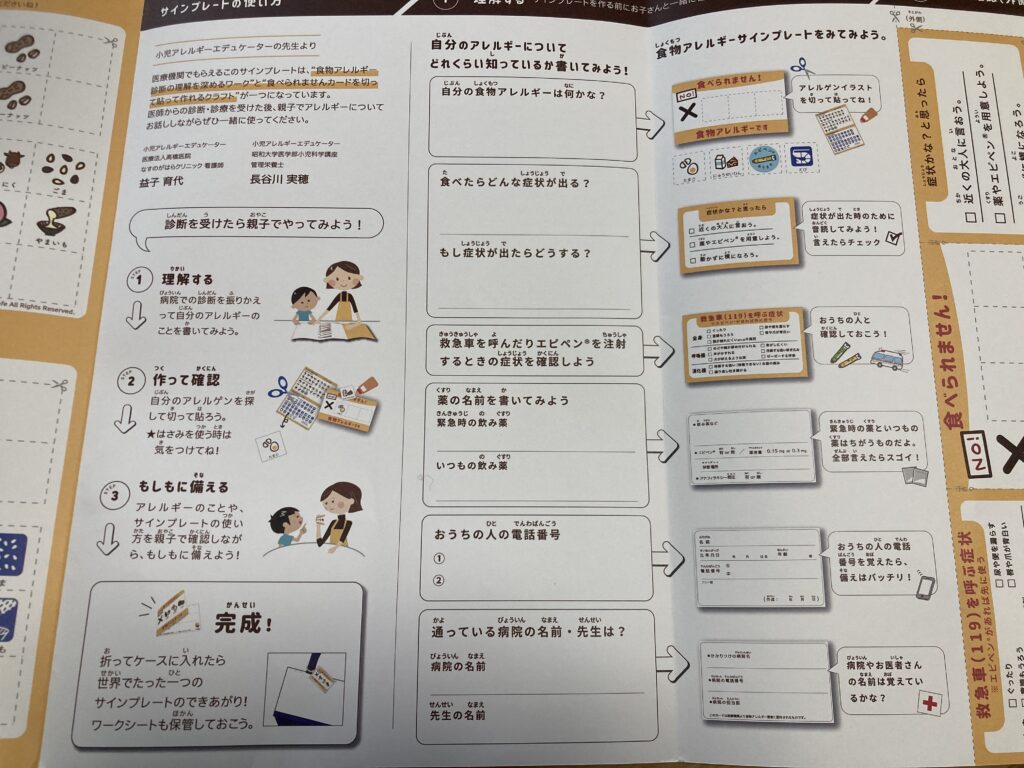

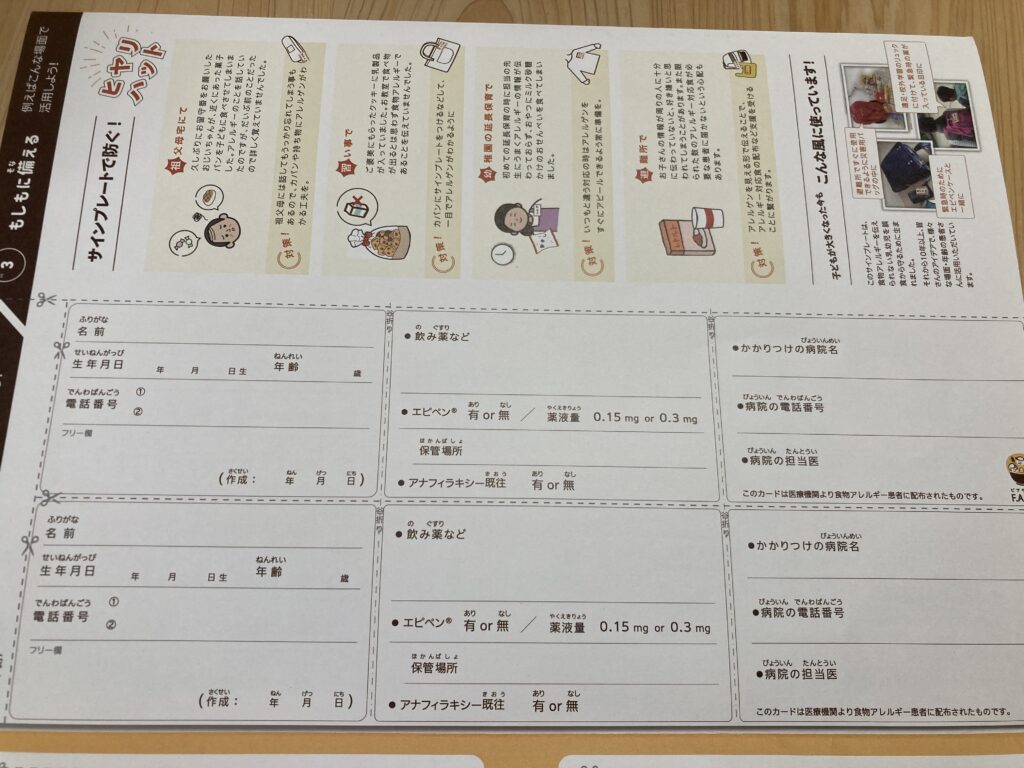

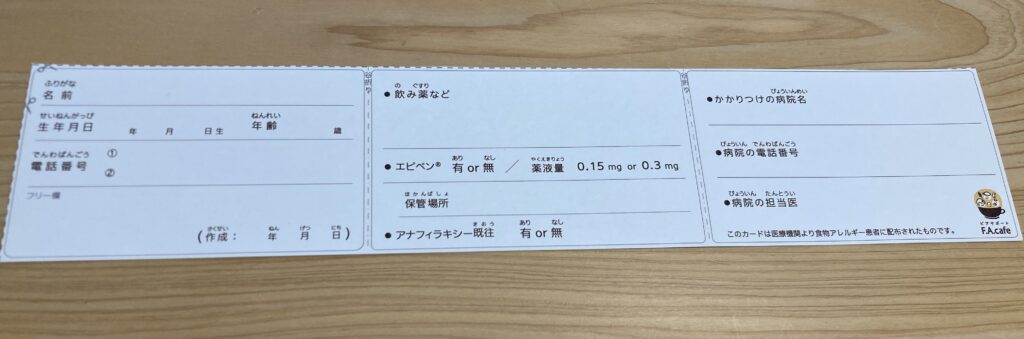

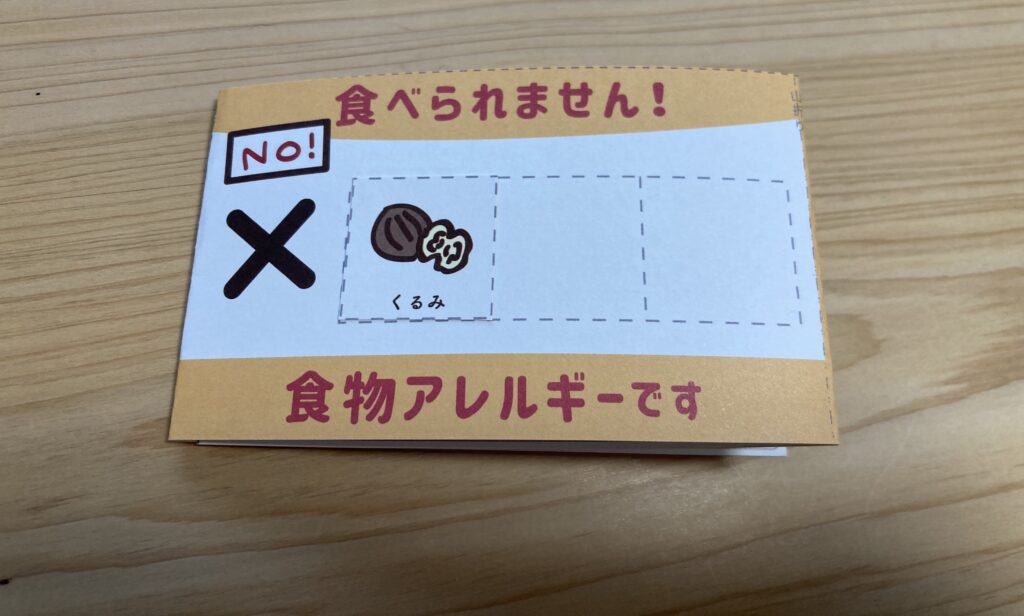

また先日、病院の待合室で『食物アレルギーサインプレート』を見つけてもらってきました。

家の外で体調不良やアレルギーを発症してしまった時や、災害時の避難所で…。

自分が食物アレルギーがあること、何のアレルギーを持っているかを、見た人に一目でわかってもらうためのプレートです。

もともとは自分でアレルギーがあることを伝えられない乳幼児を誤食から守るためにうまれたものだそうです。

私はこのプレートを娘用に記入し、防災リュックに入れました。

こういったものも、もしもの時の備えにとても大事だと思いました。

おわりに

自分の家で、親が一緒なら安心ですが(それでも誤食の可能性は0ではありませんが…)、食物アレルギーは生活する上で常に、いつどこで起こるかわからないリスクと付き合っていかなければならないもの。

保育園、学校、先生、祖父母、友達…かかわる周りの方たちの理解と協力も必要不可欠です。

関係各所と情報共有し、娘と一緒に学び、情報を更新しながら、アレルギーとなかよく付き合い楽しく生活していきたいものです。

コメント